8月8日のCoderDojo伊予(オンライン)にメンターとして参加しました。

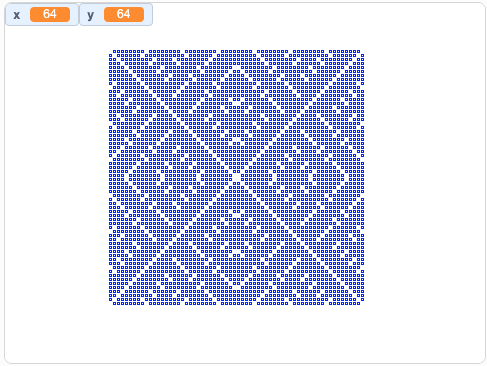

春頃はマイクラを少し試してみたりしていましたが、Scratchはしばらく作っていなくて、Dojo開催のたびによく引っかかる(思うように動かない)クローンを使ったサンプル的なアプリを作った程度でした。

で、今回のDojoで何を作ろうかと考えて、音の使い方が気になって作ったのがこちら。

音源はすべてScratchのライブラリにあるものを使いました。コード名のボタンを押すとメッセージを送るようにして、メッセージを受け取ったら音を鳴らす形で和音になるようにしてみました。ただし、これを作ったときは Music Extension に気がつかず、タイミングを揃えるのにミリ秒単位で微調整するなど、あまりスッキリとはできていません。

…と、ここまで書いたところで続きはCoderDojo伊予のサイトに書きましたのでよろしければこちらをご覧ください。